Ich schreibe meistens über Dinge, die mich begeistern oder eben nicht. Mehr zu uns findest du auf der Agentur-Seite.

UX-Design: Was bedeutet das?

User Experience, Usability oder doch UI? Sie stehen vor einem Fahrkartenautomaten, tippen wild auf dem Bildschirm herum, aber nichts passiert. Die Schlange hinter Ihnen wird länger, der Schweiss rinnt. Was als einfache Fahrkartenbuchung gedacht war, wird zum stressigen Geduldsspiel. Dies ist ein klassisches Beispiel für ein schlechtes Nutzungserlebnis.

Was ist UX (Nutzererfahrung)?

Bei der Verbesserung der Nutzungserfahrung geht es darum, den Nutzenden die beste Interaktion mit einem Produkt zu ermöglichen:

- Sind alle Funktionen im Auto selbsterklärend oder ertönt ständig ein Warnsignal?

- Wie reibungslos verläuft meine Flugreise von der Buchung bis zur Landung?

- Wie einfach ist die Einrichtung meines neuen Computers?

Heute bezieht sich der Begriff meist auf digitale Produkte wie Programme, Internetseiten oder Anwendungen:

- Ist die Applikation leicht bedienbar?

- Werden ihre Funktionen meinen Bedürfnissen gerecht?

- Wie schnell finde ich wichtige Inhalte?

- Ist die Anwendung barrierefrei?

Ziel von UX ist es, die Interaktion mit einem Produkt angenehm, effizient und reibungslos zu gestalten.

Bedeutung für die Entwicklung

“Wenn die Berührungspunkte zwischen Produkt und Mensch zu Reibungspunkten werden, hat die Gestalterin versagt.”

Henry Dreyfuss – Amerikanischer Produktdesigner

Erinnern Sie sich an die ersten Touchscreen-Fahrkartenautomaten in Luzern (2009)? Lange Warteschlangen, hektisches Tippen, Frust – besonders für ältere Menschen, die mit der Technik kämpften. Die Verkehrsbetriebe mussten Schulungen anbieten. Ein deutliches Zeichen: Nutzerfreundlichkeit ist mehr als ein schönes Display.

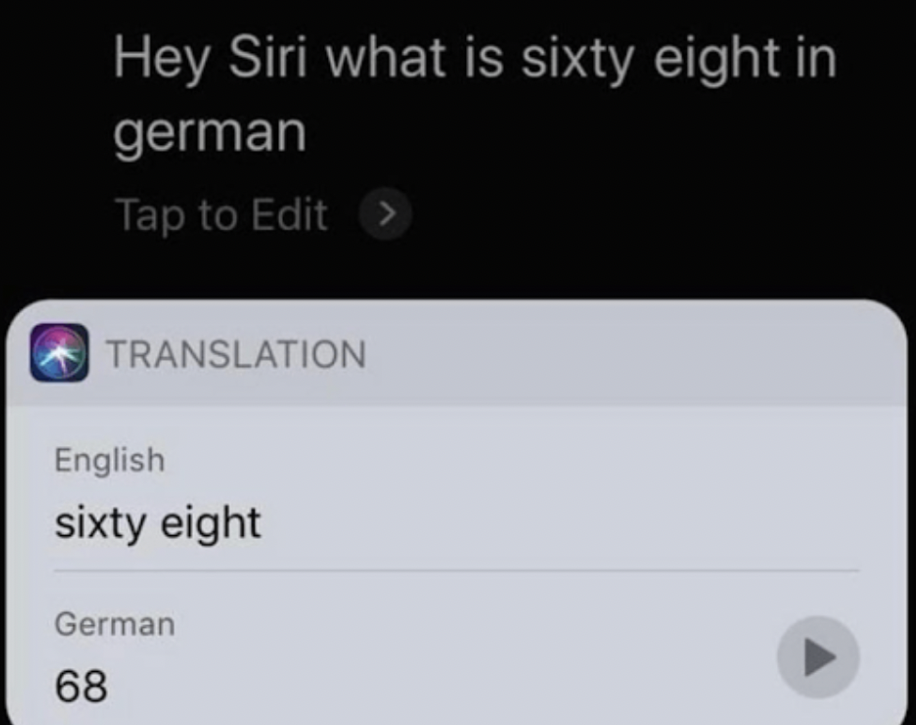

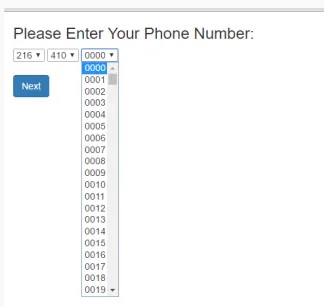

Best of unserer Lieblings-UX-Fails

Der Entwicklungsprozess

Ein durchdachter Entwicklungsprozess ist der Schlüssel zum Erfolg. Er spart Zeit, Geld und verhindert teure Nachbesserungen. Zufriedene Nutzende, höhere Conversion-Raten und weniger Support-Anfragen sind das Ergebnis. Der Prozess gliedert sich in mehrere Phasen.

Wobei die Vorbereitung entscheidend für den Erfolg ist. Sie umfasst:

Definition der Funktionalität

- Was muss die Anwendung können?

- Welche Probleme soll sie lösen?

- Welche Zielgruppe nutzt welche Funktionen des Produktes?

Auswahl des technischen Rahmens

Welche Technologien eignen sich?

Welche Einschränkungen gibt es?

Priorisierung der Funktionen

Verschiedene Methoden können bei der Entscheidungsfindung helfen:

- MoSCoW-Methode: Aufteilung in: Must have, Should have, Could have und Won’t have

Impact Mapping: Methode, um strategische Ziele mit konkreten Massnahmen zu verbinden. Visuelle Darstellung, wer Einfluss auf das Ziel hat, wie sie das Ziel beeinflussen können und was dafür entwickelt oder getan werden muss. - User Story Mapping: Eine Methode, um die Nutzererfahrung anschaulich in Geschichten (User Stories) darzustellen und besser nachzuvollziehen. Dabei werden die Schritte, die Nutzende durchlaufen, waagerecht als Aktivitäten gezeigt, und darunter senkrecht die passenden Aufgaben oder Funktionen zugeordnet.

- Purpose Alignment Model: Entscheidungsmodell, das hilft, den Fokus bei der Produktentwicklung zu setzen – basierend auf dem strategischen Wert.

Die Wahl der Methode sollte vom Projekt und vom Team abhängig gemacht werden.

Die Vorbereitungsphase schafft das Grundgerüst des Produkts. Ein zu starres Festhalten am ursprünglichen Plan führt selten zum Erfolg. Stattdessen braucht es kontinuierliche Anpassungen: Das Konzept entwickelt sich weiter, neue Erkenntnisse fliessen ein und das Projektmanagement passt sich flexibel an. Diese Agilität ermöglicht es, auf Veränderungen zu reagieren und das Produkt während der Entwicklung stetig zu verbessern.

Dafür sind folgende Schritte entscheidend:

- Zielgruppenforschung durch Gespräche und Beobachtungen.

- Testen früher Prototypen mit echten Nutzenden.

- Auswertung von Nutzungsdaten nach der Veröffentlichung.

Dieser Ansatz wird als User Centered Design Process, kurz UCD bezeichnet. Er stellt also die Bedürfnisse der Nutzenden in den Mittelpunkt – von der ersten Idee bis zur fertigen Lösung. Das Besondere: Der Prozess ist nicht linear, sondern läuft in Schleifen. Nach jeder Testphase fliessen neue Erkenntnisse in die nächste Entwicklungsrunde ein. So entsteht Schritt für Schritt ein Produkt, das seinen Anforderungen entspricht.

Brauche ich nun UX-Profis für mein Projekt?

Konventionelle Website: Letztlich hat jede Anwendung eine gute oder weniger gute Benutzererfahrung, aber bei einer normalen Webseite macht der spezielle Fokus auf UX nicht wirklich Sinn. Navigationen und Kontaktformulare sehen heutzutage meist relativ ähnlich aus.

Wir als Agentur behalten die Benutzerfreundlichkeit zwar immer im Hinterkopf, verzichten hier aber bewusst auf den UCD-Prozess.

Online-Shops: Auch hier macht UCD keinen Sinn, da auch Online-Shops meist relativ ähnlich aufgebaut sind. Es ist hier aber wichtig, ein Auge auf die Benutzererfahrung insgesamt zu haben: Klare Menü-Kategorien und ein effizienter Bestellprozess haben einen Einfluss auf die Verkäufe.

Vor allem bei komplexeren Online-Shops kann es so Sinn machen, einzelne Elemente zu testen: z.B. Sehen Käuferinnen alle benötigten Infos zum Produkt?

Applikationen: Ab hier wird UCD deutlich relevanter. Insbesonders bei hochkomplexen Anwendungen (z.B. Software für Ingenieurwesen oder in der Medizintechnik) ist der stringente Fokus auf UX unerlässlich. Hier entscheidet ein erfolgreiches UCD massgebend über die Qualität des Produkts!

Vereinfacht lässt sich sagen, je komplizierter ein Produkt, und je öfter es benutzt wird, desto wichtiger ist UCD. Stellt man dabei von Anfang an die Nutzenden ins Zentrum, hat man am Ende ein Produkt, welches auch wirklich für die Menschen ist… und von ihnen geliebt wird.

Fazit

UX lohnt sich nicht für jedes Projekt gleichermassen. Bei einfachen Webseiten reichen bewährte Standards. Bei komplexen Anwendungen hingegen ist ein gezielter UX-Prozess entscheidend für den Erfolg. Wichtig ist: UX ist kein einmaliger Schritt, sondern ein fortlaufender Prozess aus Abwägen, Testen und Anpassen – immer mit Fokus auf die echten Bedürfnisse der Nutzenden.

Ein Projekt geplant?

Wir setzen digitale Vorhaben strukturiert, zuverlässig und sauber um.

Jetzt Kontakt aufnehmen und dein Projekt besprechen.